Frank Borman comandó la primera misión espacial alrededor de la luna. No lo impresionó. El viaje duró cuatro días. Frank tuvo mareos y vomitó. Dijo que flotar en el aire fue genial… por 30 segundos. Pero después se acostumbró. Al acercarse a la luna, vio que era monótona, cubierta de cráteres. La tripulación tomó fotos de ese desierto gris, y luego se aburrieron.

Borman fue adonde nadie había ido antes, pero no le bastó. Si él se cansó enseguida de una experiencia tan fuera de este mundo, quizá deberíamos bajar las expectativas de lo que hay aquí. En Eclesiastés, el Predicador observó que ninguna actividad terrenal trae gozo supremo: «nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír» (1:8). Podemos extasiarnos por momentos, pero nuestra euforia pronto desaparece y buscamos la próxima emoción.

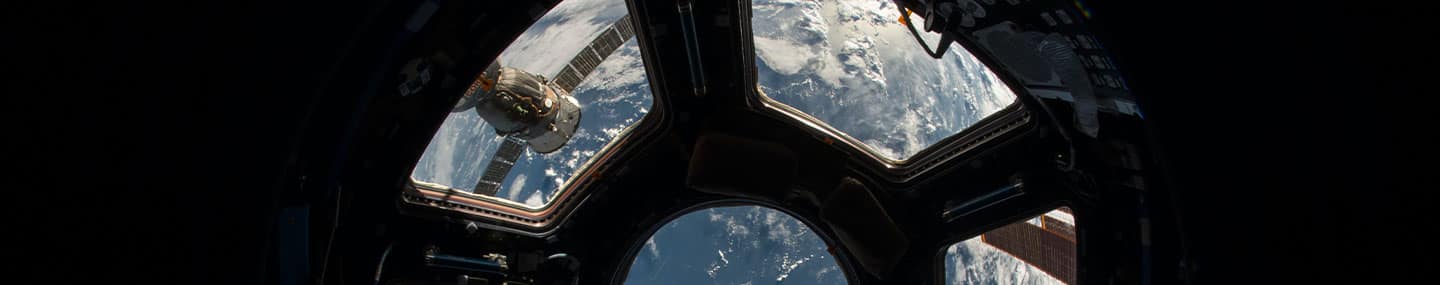

Frank sí quedó extasiado cuando vio que la tierra se levantaba en la oscuridad detrás de la luna. Como un mármol azul y blanco que giraba, nuestro mundo destellaba con la luz del sol. De manera similar, nuestro mayor gozo proviene del Hijo que brilla en nosotros. Jesús es nuestra vida, la única fuente suprema de significado, amor y belleza. Nuestra mayor satisfacción viene desde fuera de este mundo. Nuestro problema es que podemos ir hasta la luna, y aun así, no llegar más allá.